皆様 こんにちは。薬眞堂薬局です。薬眞堂薬局では40年以上の豊富な経験を持つ薬剤師がご相談を伺っております。

皆様 こんにちは。薬眞堂薬局です。薬眞堂薬局では40年以上の豊富な経験を持つ薬剤師がご相談を伺っております。

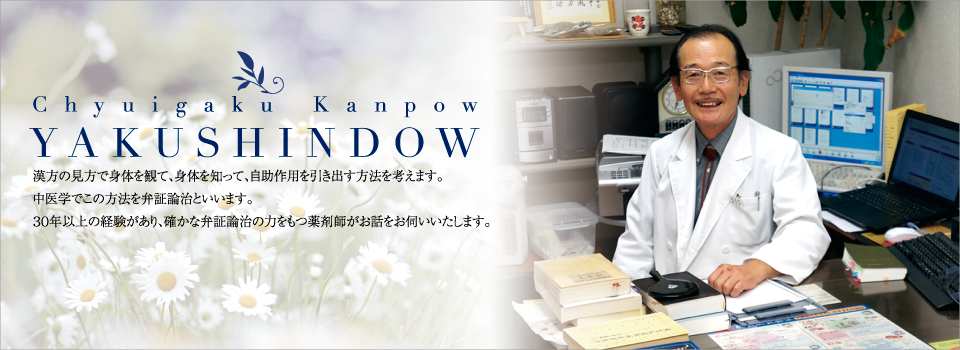

中医学漢方では陰陽の調和、気血津液・五臓六腑の円滑な機能の維持によって、恒常性が保たれ健康でいられると考えられています。それが崩れると体調も崩れ病気になる事もあります。

ですから中医学漢方において身体の状態の把握は重要なポイントです。不妊症・更年期障害・生理痛・生理不順など気血精の不足、また気血の巡りの悪い状態の事が多く、それには肝・腎・脾が深く関わります。腰痛・関節痛・坐骨神経痛も肝腎の衰えが元になっている事が多く、アトピー性皮膚炎は脾が関わっている事がよくあります。

このような中医漢方の見方に立ち、確かな弁証論治の力で 自然治癒力を高める身体作りをしていきませんか?

是非お気軽にご相談下さい。

紅景天の話

紅景天の話

初めて紅景天を知ったのは2001年3月の中医臨床の特集「虚証と補剤」に単味の補益薬の研究と応用に書かれていたのが紅景天でした

チベットの高山に生育しチベットでは常用され る中草薬だそうです

る中草薬だそうです

そこには以下のような効能があると書かれています

扶正固本・・・正気を扶助して身体の守りを固める

理気養血・・・気の流れを良くし血を養う

健脳益智・・・脳を健やかにして智を益す

滋補強身・・・身体を滋養し補い強く丈夫にする

その為皇帝への献上品だったそうです

「仙賜草」「高原の人参」の別名もあるそうです

なんて良い働きのある薬草があるのかと感心しました

翌年イスクラ産業から香ロゼアが新発売になりました

こちらはシベリア地方に生育するもので、チベットの紅景天と同じだそうで、ベンケイソウ科の植物でイワベンケイともいうそうです

当時、中国の中医学の認定試験を受けようと試験勉強をしていたので健脳益智を期待して飲んで見ました

眠くて頭に入って来ない時に飲んでも眠気はとれなくてうとうとしてしまいました

「コーヒーと違って眠気はとれないなぁ」と思いました

でも飲むと覚えた事が良く出てくる感じがしました

ちょうど記憶の引き出しから取り出しやすくなったような感じでした

しかも 美味しいお茶です

飲むとバラの味がします

根の部分なのに不思議ですね

紅茶に入れるとローズティーみたいになります

ただ そのまま口にいれると渋柿を口に入れたような渋さを感じるので必ずお湯に溶かしてお茶として飲んで下さい

中医学漢方で身体作りするならば、中医学漢方の理論が大切です。何故なら、薬効で使うのでなく、身体のバランスのひずみを少しでも改善する為のアプローチだからです。

中医学漢方で身体作りするならば、中医学漢方の理論が大切です。何故なら、薬効で使うのでなく、身体のバランスのひずみを少しでも改善する為のアプローチだからです。 基礎体温をみると女性の身体には周期がある事がわかります。ちょうど夜と昼が繰り返しくるように、低温期と高温期が繰り替えされます。低温期は陰 高温期は陽の時期にあたります。

基礎体温をみると女性の身体には周期がある事がわかります。ちょうど夜と昼が繰り返しくるように、低温期と高温期が繰り替えされます。低温期は陰 高温期は陽の時期にあたります。